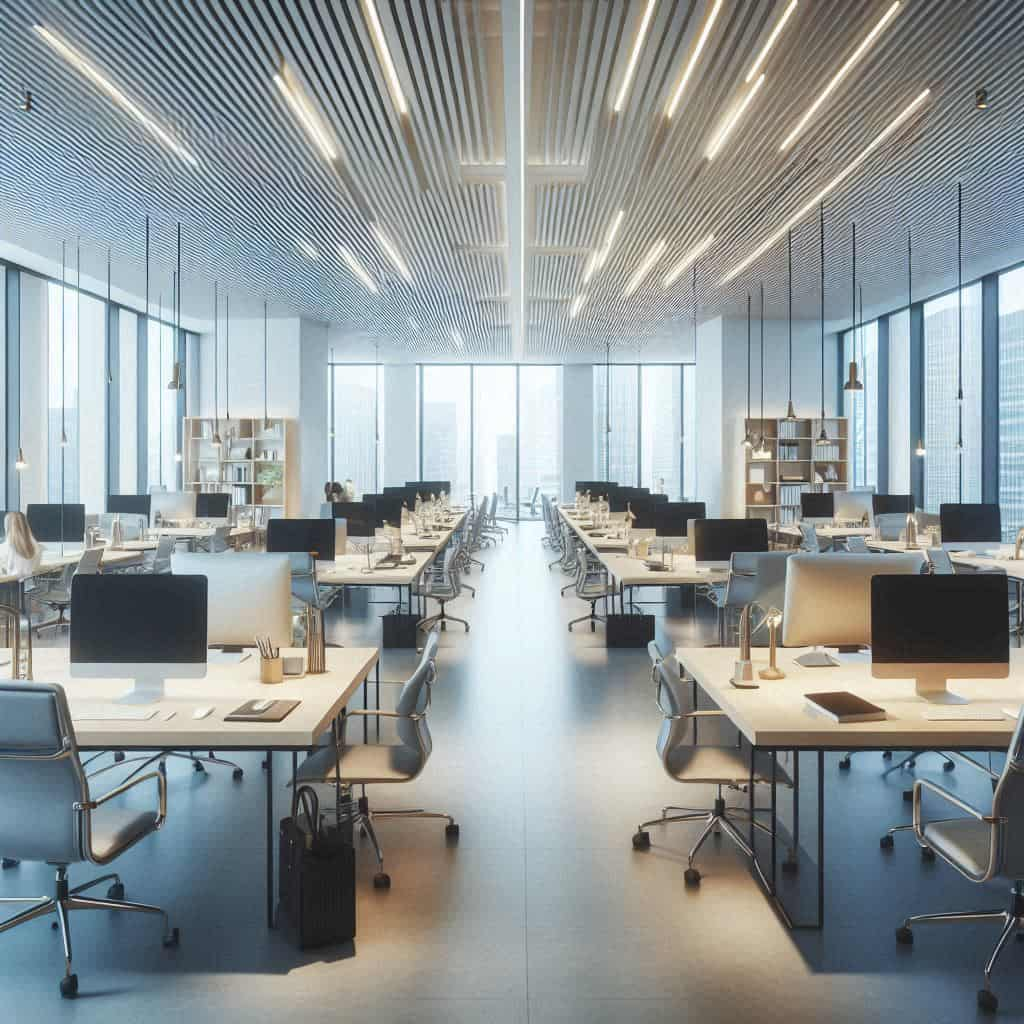

写字楼办公如何推动空间社交化促进团队凝聚力

更新日期:

在现代办公环境中,传统的封闭式工位布局正逐渐被开放、灵活的社交化空间所取代。这种转变不仅是为了提升工作效率,更是为了通过空间设计促进团队成员之间的互动与协作。当员工在共享区域中自然交流时,团队凝聚力往往能得到显著增强。以顺新时代大厦为例,其精心规划的公共区域和多功能休息区为不同部门的员工创造了更多非正式沟通的机会,从而打破了信息孤岛。

社交化办公空间的核心在于打破物理隔阂。传统的格子间设计容易让员工局限于个人任务,而开放式布局则鼓励跨部门合作。例如,在茶水间或休闲区设置舒适的沙发和高桌,可以吸引员工短暂停留并展开自发讨论。这种非正式的交流往往能激发创意,甚至解决一些正式会议上难以突破的问题。研究表明,偶然的面对面互动比结构化会议更能促进信任感的建立。

除了空间布局,功能分区的多样性也至关重要。一个理想的社交化办公环境应包含专注工作区、协作讨论区以及放松社交区。通过清晰的区域划分,员工可以根据任务需求自由切换场景。例如,在需要头脑风暴时,团队可以移至配备白板和可移动家具的创意角;而需要深度思考时,又能迅速回归安静的独立工位。这种灵活性既保障了效率,又为团队互动提供了更多可能性。

活动策划同样是推动空间社交化的有效手段。定期举办小型沙龙、技能分享会或节日主题活动,能够将物理空间的优势转化为实际的人际联结。例如,每月一次的午餐学习会不仅能让员工在轻松氛围中获取新知识,还能帮助跨部门同事发现共同兴趣。这些活动无需复杂筹备,关键在于利用现有空间创造持续互动的契机。

技术工具的整合能进一步放大社交化空间的价值。通过智能预约系统管理会议室,或使用数字看板展示项目进展,可以减少协调成本,让团队更专注于实质协作。此外,虚拟与现实结合的混合办公模式也逐渐普及,例如为远程成员设置视频会议专用舱,确保所有人平等参与讨论。这种技术赋能的空间设计,让社交化办公不再受物理距离限制。

值得注意的是,社交化空间的设计必须尊重个体差异。内向型员工可能需要更多隐私保护,因此平衡开放与私密区域的比例十分关键。提供电话亭式的封闭小间或可调节高度的隔断,能让员工自主控制社交参与度。只有当每个人感到舒适时,团队互动才能真正产生积极效果。

衡量社交化办公成效需要多维度的评估。除了传统的生产率指标,还应关注员工满意度调查中的协作体验评分、跨部门项目数量的增长情况等软性数据。定期收集反馈并迭代空间设计,才能持续优化团队互动质量。毕竟,优秀的办公环境应当像有机体一样,随着团队需求不断进化。

从长远来看,投资社交化办公空间本质上是投资于组织文化。当员工在日常环境中自然形成互助网络时,信息流动会更顺畅,创新想法更容易萌芽。这种由空间设计引发的良性循环,最终会转化为团队的竞争优势,使企业在人才留存与业务发展上获得双重回报。